5.1.2.1

ATMOSPHÄRE DURCH LICHT UND AUSBLICK

Tageslicht ist für den Menschen lebensnotwendig und für unser Wohlbefinden unersetzlich. In der oftmals künstlich beleuchteten Lebens- und Arbeitswelt fehlt häufig eine zufriedenstellende Tageslichtdosis, um Menschen physisch und psychisch gesund zu halten. Die Tageslichtbeleuchtung ist die Voraussetzung für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ausreichend Tageslicht lässt die Produktivität und die Leistungsfähigkeit steigern. „Man plante“ lange Zeit „Großraumbüros oder Schulen mit möglichst geringem Bezug zur Außenwelt, um die Konzentration beim Arbeiten nicht zu stören. Heute belegen Studien, dass Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz über wenig Tageslicht verfügen, nach einiger Zeit über zahlreiche Befindlichkeitsstörungen klagen.“ (NN(BaunetzWissen), o.J.).

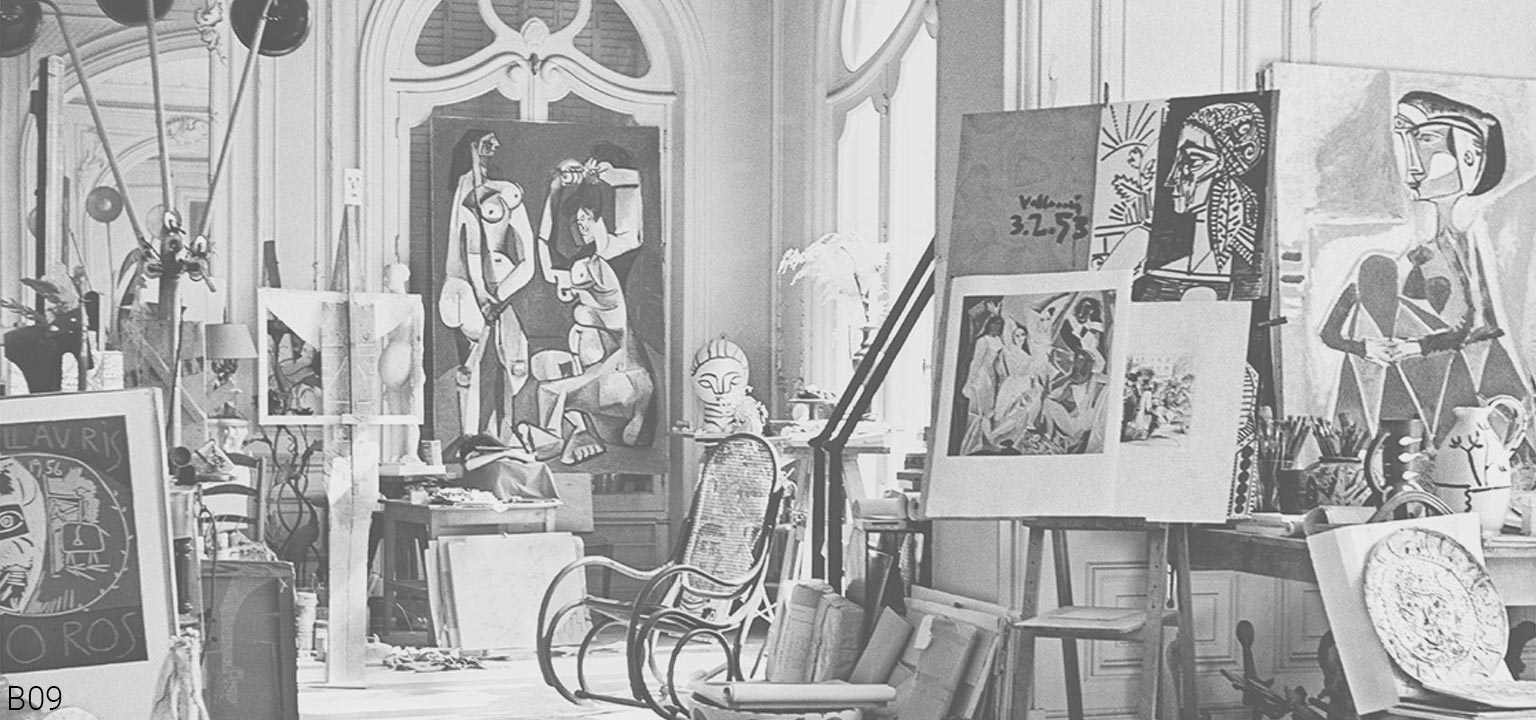

Inspiration gewinnt man mit Offenheit nach außen. Introvertierte Räume bewirken demnach das Gegenteil von Inspiration. „Mit dem Licht entsteht der Raum. Nicht zufällig heißt der ursprünglichste vom Menschen geschaffene Raum ‚Lichtung‘. Denn nur wo der Blick frei und die Sicht offen ist, kann sich etwas zeigen.“ (Kulick, 2017, S. 405) Auf welche Art das Licht in den Raum fällt, beeinflusst die Atmosphäre4 im Raum. Zum Thema Licht schreibt Peter Zumthor in seinem Buch ‚Atmosphären‘, „Das beelendet mich sehr, […] gestern und heute zu sehen, wie viele Häuser kein Licht mehr von außen haben in dieser wunderschönen Landschaft, wo die Natur, das Sonnenlicht von einer umwerfenden Schönheit ist.“ Demzufolge lebt ein inspirierender Raum von der Atmosphäre, die natürliches Licht in den Raum fallen lässt, sowie vom Bezug und Ausblick in die Umgebung (Natur).

_____________________

4 „Das Wort Atmosphäre leitet sich her vom griechischen átmos , Dunst, Hauch, Atem und sphairos , Kugel. Die Atmosphäre ist der Dunstkreis, worin sich dem Empfänglichen die unverwechselbare Eigenheit des Anderen erschließt.“ (Kulick, 2017, S. 397)

5.1.2.2

WEITE UND RÜCKZUG

Obwohl der Mensch durch den Austausch und die Nähe zu anderen Kollegen, Mitarbeitern, Studenten usw., seine Kreativität entfalten kann, benötigt er zugleich Weite im Raum. Wenn Menschen sich stundenlang zu nahe sind, kann sich das negativ auf das Wohlbefinden auswirken. Jürgen Glaser und Britta Herbig beschreiben in ihrer Studie ‚Kreativität und Gesundheit‘ der Zeitschrift ‚buero-forum‘, dass „Unbehagen zu einem Verstummen der Kommunikation und zu Stressgefühlen führt. Damit kann eine zu kleine Arbeitsfläche […] zu einem Stressor werden, der Gesundheit beeinträchtigt und durch fehlende Kommunikation Kreativität behindert.“ (Jürgen Glaser, 2009)

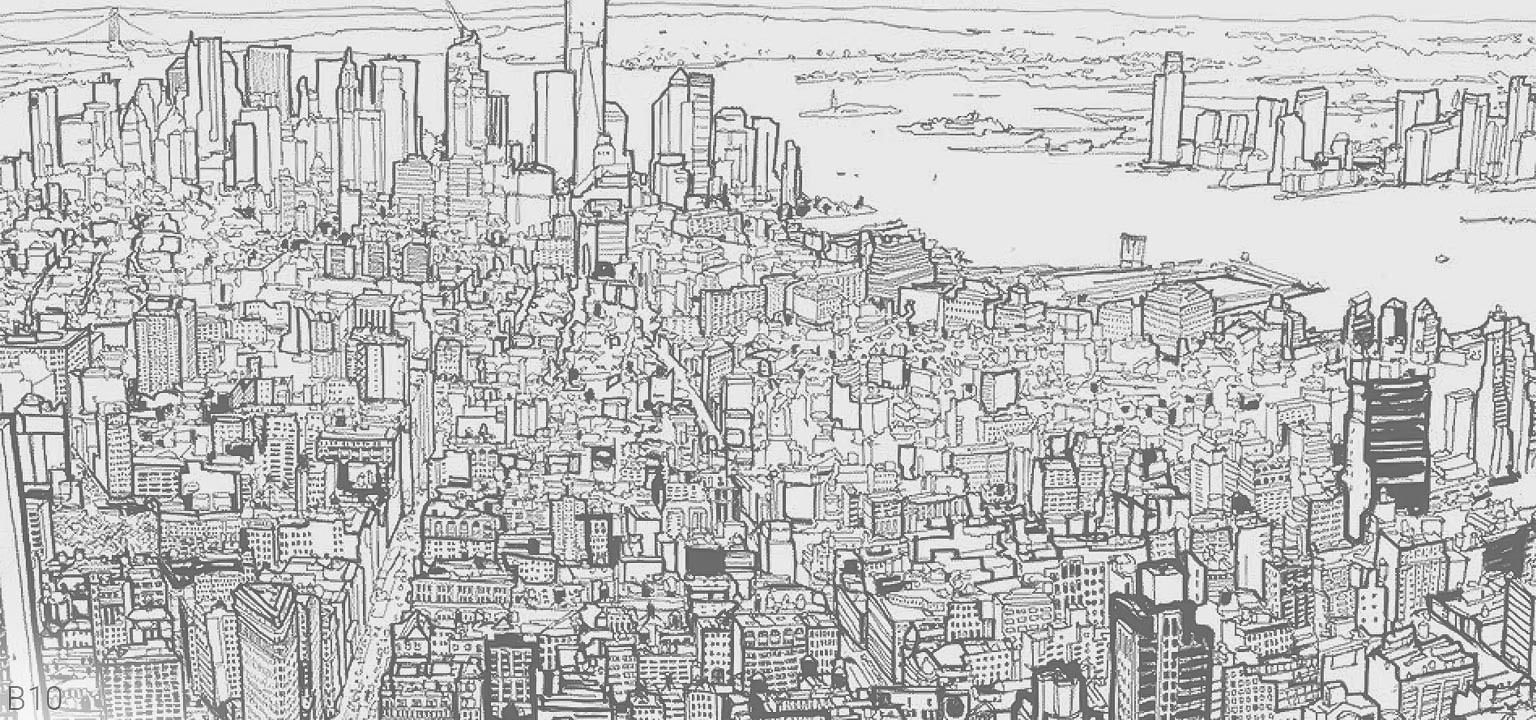

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin legt daher Regeln für Arbeitsstätten fest. Auch die Anforderungen an die Raumabmessungen von Arbeitsräumen werden beschrieben. Die Grundflächen von Arbeitsräumen sind folgendermaßen aufgeführt: „Für Büro- und Bildschirmarbeitsplätze ergibt sich bei Einrichtung von Zellenbüros als Richtwert ein Flächenbedarf von 8 bis 10 m2 je Arbeitsplatz einschließlich Möblierung und anteiliger Verkehrsflächen im Raum. Für Großraumbüros ist angesichts des höheren Verkehrsflächenbedarfs und ggf. größerer Störwirkungen (z. B. akustisch, visuell) von 12 bis 15 m2 je Arbeitsplatz auszugehen.“ (NN(BAuA), 2017) Die Bewegungsflächen der Beschäftigten am Arbeitsplatz muss mindesten 1,50m2 betragen. Sind mehrere Arbeitsplätze nebeneinander angeordnet, muss die Breite der Bewegungsfläche an jedem Arbeitsplatz mindestens 1,20 m betragen. Die Lichte Höhe von Arbeitsräumen ist von der Grundfläche abhängig. So müssen bei bis zu 50m2 die lichte Höhe mindestens 2,50m und bei mehr als 100m2 mindestens 3,00m betragen Man stellt fest, dass besonders Kreativität5 Platz und Weite braucht. Demzufolge lebt ein inspirierender Raum auch von Großzügigkeit und Weite.

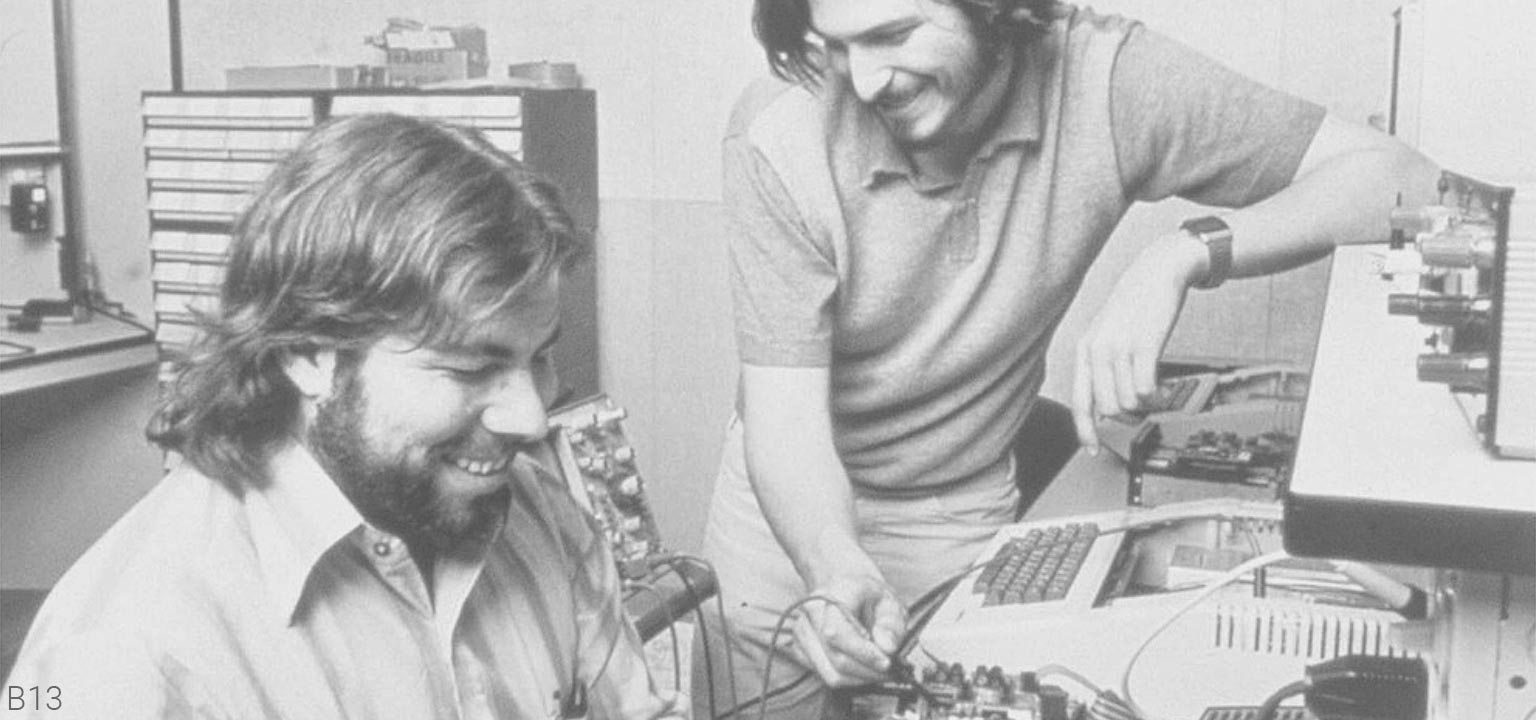

Neben dem ‚Platz‘ am Arbeitsplatz, ist auch die Kontemplation6 nicht zu vernachlässigen. Um seine Arbeit gut zu machen, braucht der Mensch nicht nur ausreichende Abmessungen des Arbeitsplatzes, sondern auch Rückzugsorte. „Nur wer sich sammeln kann und dafür Raum und Zeit gewährt bekommt, wird konstruktiv zu einer Versammlung beitragen.“ (Kulick, 2017, S. 355) Man muss erkennen, dass Arbeitszeit auch Lebenszeit ist. Das entspannen einerseits und das zielgerichtete Arbeiten andererseits, unterstützen den Innovationsprozess.

_____________________

5 Das Wort Kreativität bezeichnet die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. (Mark A. Runco, 2012, S. 92-96)

6 Das Wort Kontemplation (von lateinisch contemplatio „Richten des Blickes nach etwas“, „Anschauung“, „Betrachtung“) ist in philosophischen und religiösen Texten die Bezeichnung für ein konzentriertes Betrachten. Dies entspricht ungefähr dem Begriff theōría in der griechischen Philosophie. In erster Linie geht es dabei um Betrachtung eines geistigen, ungegenständlichen Objekts, in das man sich vertieft, um darüber Erkenntnis zu gewinnen. (NN(Wikipedia), o.J.)